Seguridad alimentaria: menos pastos y más labranza

por: Carlos Barbosa

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2015, la inseguridad alimentaria afectó al 54,2% de los hogares colombianos en 2015 (mientras que la inseguridad severa fue del 8,5%, de los hogares). Usualmente, la seguridad alimentaria se concibe a partir de la disponibilidad de alimentos (oferta de alimentos propiamente dicha), acceso a los alimentos (capacidad de ingreso para poderlos adquirir, lo cual supone, entre otras, no tener inflación de alimentos), y adecuación (es decir, que los alimentos contengan una cantidad mínima de nutrientes, además de que se puedan aprovechar –por ej., que las personas no tengan problemas gastrointestinales por problemas de agua potable-, y que los alimentos sean inocuos –no hagan daño-, ello sin menoscabo de contar con un mínimo de calidad, por ej., que las frutas no lleguen estropeadas o avinagradas a los centros de distribución). Así, problemas de disponibilidad, acceso o adecuación significan problemas de seguridad alimentaria.

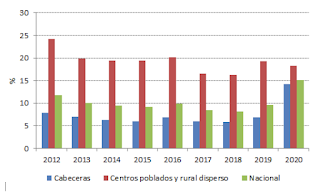

En dirección similar al pasaje anterior, es razonable afirmar que desde que Colombia cuenta con registros oficiales acerca de la pobreza, en particular sobre la pobreza extrema, la magnitud del problema de hambre en Colombia se ha podido visibilizar. Para el tema en consideración, se debe destacar que la tasa de incidencia de pobreza monetaria extrema (en términos latos, miseria) sido muy alta en Colombia, equivalente a un 10% en promedio (media geométrica) entre 2012 y 2020. Si bien las tasas de miseria de las cabeceras han sido prominentes (7,1% en promedio), las tasas de miseria de las zonas rurales colombianas han sido escandalosamente altas: alrededor del 19%, en promedio. Lo anterior significa que 1 de cada 5 campesinos colombianos no logra los ingresos suficientes para comprar o acceder a un mercado de alimentos básicos; esto es, 1 de cada 5 campesinos ha sufrido de hambre, en el periodo de referencia. Por su parte, en las zonas urbanas la proporción de personas con hambre (entendida como la persona que está en situación de miseria, o de forma edulcorada la persona con insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de alimentos básicos) equivalió a 7%, es decir, 1 de cada 14 personas de las zonas urbanas no cuenta con los ingresos para comprar una canasta de alimentos básicos. Ver gráfica adjunta. (Recordar que la línea de pobreza monetaria extrema –o miseria- es el nivel mínimo de ingresos que permiten comprar una canasta de alimentos básicos. Es decir, no tener los ingresos para comprar dicho mercado de alimentos básicos significa que la persona está en condición de miseria: el valor en el año 2020 de dicho mercado fue de $145.000, vale decir, a la sazón 1,3 dólares diarios o 39,2 USD mensuales, a una tasa de cambio de $3.700).

Tasas de pobreza monetaria extrema 2012-2020

La inflación de alimentos tan perceptible (según el DANE, 17,3% de inflación anual para alimentos y bebidas no alcohólicas en 2021, mientras que el IPC equivalió a 5,62%, de los cuales 2,73 se explicaron por el encarecimiento de los alimentos), ha puesto en evidencia los problemas de seguridad alimentaria, más allá de las altas proporciones de incidencia de la miseria monetaria (alrededor del 10% como se manifestó más arriba). Asimismo, el incremento tan desmesurado de la tasa de cambio (algo más del 10% en 2021), pues inició el año a $3.430 por dólar americano y cerró a $3.990 en diciembre de 2021 (claro, con el dólar variando entre estos dos valores), también ha puesto el foco en el precio de los alimentos dado el gran volumen de alimentos que el país importa, y dada la gran incidencia que tiene el precio de los insumos agrícolas importados, entre otros.

Claramente, el incremento de precios de los alimentos, los incrementos de la tasa de cambio y las altas tasas de miseria (monetaria) han puesto de relieve (y de moda en los medios de comunicación) el problema de la inseguridad alimentaria en Colombia (y se creería que también en la agenda de políticas públicas). En fin, la inseguridad alimentaria representa un problema agudo de bienestar social, inclusive de estabilidad social (y todo lo que ello representa para la consolidación de la democracia). Según el Conpes 113 de 2008 la “Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”. Es decir, la seguridad alimentaria está determinada categóricamente por la disponibilidad de los alimentos (oferta física de alimentos, oferta que en Colombia es deficiente, entre otras porque en Colombia la mayor parte de la tierra agropecuaria se dedica a la ganadería y no a la agricultura, 80% vs 20%, respectivamente –DANE, Censo Nacional Agropecuario, 2014-, por la baja productividad, y porque buena parte de los alimentos se daña por no poder llegar a los centros de distribución); está determinada también por el acceso económico a los alimentos (vale decir, contar con el ingreso para poderlos comprar; acceso que es socavado por la inflación tan pronunciada así como por la alta tasa de cambio).

En general, el problema de inseguridad alimentaria en Colombia no solo ha sido bastante pronunciado sino que demanda atención prioritaria dado que afecta directa e inmediatamente el derecho humano a la alimentación y a la salud (por enfermedades derivadas de la malnutrición); mientras que a largo plazo repercute negativamente en el bienestar de la sociedad, además de representar reducciones de la productividad del factor trabajo, y de la propia economía. En el tiempo presente es lícito pensar que el desarrollo actual de la tecnología permite un acceso universal a los alimentos, hecho por el cual se puede considerar que el problema del hambre en una sociedad es más un problema político que un problema técnico.

En el caso colombiano se puede considerar que la oferta de alimentos se puede mejorar estableciendo medidas que incidan de forma determinante en el uso del suelo (que impliquen menos pastos y más tierra para la labranza), mejoramiento del transporte de los alimentos para evitar el daño de los mismos y mejorar el acceso a los centros de distribución (incremento sustancial y estratégico de las vías terciarias, por ejemplo), mayor titularización (formalización de la propiedad) de tierras para el campesinado que aun en posesión de una parcela de tierra carezca de tales títulos, etc. Así, la mayor disponibilidad de alimentos para el mercado local (no para la exportación, por ejemplo, tal como ha venido ocurriendo con el ganado bovino), aumenta las probabilidades de acceso. Claro, otras intervenciones tan benéficas como las de los bancos de alimentos también han ayudado perceptiblemente a la mitigación del problema, por lo cual un apoyo a este tipo de intervenciones desde el Estado supone un mejoramiento del acceso directo e inmediato a los alimentos. Para los alimentos que no se producen en cantidades suficientes en el país y que mayoritariamente se deben importar, se pueden establecer planes contingentes de revisión y fijación de aranceles. De forma complementaria, se requiere incrementar sustancialmente el acceso al agua potable, sobre todo en la población rural que es donde hay más problemas de cobertura, ello con el fin de mejorar el aprovechamiento de los alimentos al reducir las enfermedades gastrointestinales.

En resumen, dado que el problema de inseguridad alimentaria es un problema muy grave, de una magnitud muy alta, se requiere abordarlo de forma inmediata, con medidas que incidan decisivamente en la oferta (disponibilidad) de alimentos para el consumo local (incremento de la soberanía alimentaria), como también en el acceso a los mismos. (Al respecto, esto implica, por ejemplo, medidas políticas que tocan intereses afincados de algunos sectores política y socioeconómicamente poderosos, que se van a oponer a través de sus grupos de lobby, y mediante su representación parlamentaria en el Congreso de la república: por ejemplo, sectores como el terrateniente.) A mediano y largo plazo se deben establecer las medidas orientadas a erradicar la pobreza extrema en el país; otra manera de obrar es pura retórica. Se destaca: se necesita tomar medidas urgentes que ataquen frontal y decisivamente el problema del hambre que actualmente padece una proporción bastante considerable de los colombianos (mal contadas, de forma directa cerca de 5 millones personas en el año 2021, a juzgar por los datos sobre miseria monetaria). Y como en el caso de una persona joven que quiere transitar por la vida sin grandes avatares ni azares, y menos estrecheces, se debe elaborar una política de Estado (a modo de proyecto de vida de ese adolescente llamado Colombia), que tenga como objetivo fundamental erradicar la pobreza extrema, mientras que de forma progresiva vaya reduciendo la pobreza moderada, lo cual implica establecer un gran paquete de medidas económicas, educativas, ambientales, de justicia, comercio exterior, etc., todo lo cual implica tocar intereses de grupos poderosos (medidas políticas), entre otros, así como el concurso de todos los ciudadanos.