Las cifras recientes del DANE (IV trimestre de 2015) muestran que de los 11,1 millones de menores de edad colombianos (entre los 5 y los 17 años, inclusive), aproximadamente 1,2 millones entre niños y adolecentes estaban ocupados en el mercado laboral: algo así como el tamaño poblacional de la ciudad de Bucaramanga, sólo que compuesta exclusivamente por menores de edad; industriosos todos y sin ninguno en el ocio… Ah, y sin garantías laborales exigibles.

Por: Carlos

Javier Barbosa C.

1.

El problema y su dimensión

Idealmente,

una sociedad contemporánea que se precie de decente, justa y pletórica en progresos

sociales no debería tener adolecentes ni mucho menos infantes que participen en

el mercado laboral (o tener a lo sumo un número suficientemente pequeño que

pueda ser disimulado). Sin embargo, “en la vida real”, no en el papel ni en el

ámbito de los sueños como tampoco en el de las buenas intenciones, diferentes

sociedades enfrentan diferentes realidades, y en casos como estos se considera

que la mayor parte de los padres no envían a los hijos al mercado laboral por

simple prurito, aunque bien pueda ser posible que alguna proporción importante de

los mayores lo haga por cuestiones culturales toda vez que “el trabajo forma y

aleja de los vicios”, o simplemente por pura tradición, por pura inercia. Al

margen de estas consideraciones, las

En

Colombia la magnitud del problema no ofrece espacio para la dilación ni el

soslayo, aunque a juzgar por los resultados bien exiguo es lo avanzado. Las

cifras recientes del DANE para el cuarto trimestre de 2015 muestran que de los

11,1 millones de menores de edad colombianos (entre los 5 y los 17 años,

inclusive), aproximadamente 1,2 millones entre niños y adolecentes estaban

ocupados en el mercado laboral: algo así como el tamaño poblacional de la

ciudad de Bucaramanga, solo que compuesta exclusivamente por menores de edad;

industriosos todos y sin ninguno en el ocio… Ah, y sin garantías laborales exigibles.

A

continuación se hace una breve exposición de los principales resultados acerca

del trabajo infantil y juvenil en Colombia a partir del Modulo de Trabajo

Infantil aplicado por el DANE.

2.

Participación de los menores de

edad en el “mundo laboral”

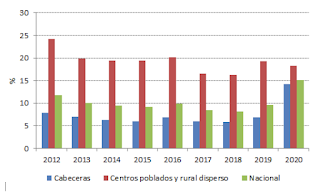

Considerados

de forma desagregada, los datos indican que en el dominio “Centros poblados y

rural disperso” (Campo) la tasa de trabajo infantil TTI -proporción de infantes

y jóvenes trabajando dentro del total de jóvenes de igual rango etario- es algo

más del doble que la que se ha evidenciado en las “Cabeceras” (parte urbana):

en el primer caso el promedio estimado entre 2012 y 2015 equivalió

aproximadamente a un 15,9%, mientras que en el segundo fue 7,2%. Atención: recientemente en el campo 16 jóvenes de cada 100 han trabajado,

y algo más de 7 lo han hecho en las zonas urbanas. Asimismo, aunque la

tasas de trabajo infantil nacional de cada trimestre a partir de 2013 ha

remitido paulatinamente, si bien a ritmos apenas perceptibles, el

comportamiento de la TTI de las cabeceras ha sido más alentador, mientras que

su contraparte para centros poblados y rural disperso ha sido menos preciso en

vista del ligero repunte de la TTI durante el cuarto trimestre del año

inmediatamente anterior. (Gráfico 1).

Gráfico

1

Porcentaje de niños y menores entre 5 y 17 años que

trabajan IV trimestre 2015 Total nacional, cabeceras y

centros poblados y rural disperso

Fuente: DANE -

(ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil

Ahora

bien, si dentro de los datos se incluyen

los menores que aunque no participen en el mercado laboral se dedicaron a

oficios del hogar durante al menos 15 horas semanales, las tasas de ocupación (del

tiempo) infantil y juvenil varían notablemente. En dicho caso, tanto en los

dominios “cabecera” y “centros urbanos y población dispersa” la proporción de

menores trabajadores y menores no trabajadores que estuvieron ocupados por al

menos 15 horas semanales que realizó oficios del hogar equivalió a un 11,0% en

las “cabeceras” y a un 22,4% en “centros urbanos y población dispersa”, todo lo

cual representó 14,0% a nivel nacional. (Gráfico2). Nuevamente, estas cifras

indican un problema bien importante pues de 100 menores colombianos alrededor

de 14 tienen su tiempo considerablemente enajenado lo cual no solo los obliga, posiblemente, a realizar actividades “urgentes,

monótonas, molestas y fatigosas” sino que una asignación inadecuada (esa

asignación) de actividades trunca poco a poco su futuro y en cierta medida el

del país. Específicamente, el problema no es solo que están haciendo algo que

no deben, que muy probablemente hacen a

medias, sino que esa misma práctica contribuye en mayor o menor medida a

truncar su capital humano futuro.

Gráfico 2

Estructura de la población infantil y juvenil, según

horas dedicadas a la ocupación, IV trimestre 2015

Fuente:

DANE - (ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil

3.

Ocupados según posición rama de

actividad económica y posición ocupacional

La

mayor parte de los menores ocupados en las cabeceras durante el último

trimestre de 2015 estuvieron ocupados en el sector del comercio, hoteles y restaurantes, 48,3%, seguidos por un 16% en la manufactura, un 13% en el sector de los servicios comunales sociales y personales,

y un 8,9% en el transporte,

almacenamiento y comunicaciones. En el ámbito de los “centros poblacionales

y rural disperso”, la estructura ocupacional según rama varió acentuadamente

toda vez que la mayor parte estuvieron ocupados en actividades del renglón agropecuario y de silvicultura y pesca,

71,5%, mientras que un 13,3% lo estuvieron en comercio, hoteles y restaurantes y el 8,9% en la industria.

Gráfico 3

Estructura de la población trabajadora,

infantil y adolecente según rama de actividad económica, IV trimestre 2015

Fuente: DANE -

(ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil

En

el ámbito nacional, la mayor parte de los niños y adolecentes que participaron

durante el último trimestre de 2015 en el mercado laboral fueron ocupados sin

remuneración, 44,6%, mientras que un 28,6% lo hicieron en calidad de

asalariados y 26,8% en la categoría de “independiente”.

En este caso, contrastan los resultados entre cabeceras y centros poblados

y rural disperso: en las cabeceras predominaron los asalariados 36%, seguidos de los trabajadores sin remuneración 34,1% y los independientes 29,9%; en los centros poblados y rural disperso prevalecieron

los trabajadores sin remuneración 56,3%, seguidos distantemente por los independientes

23,2% y en menor proporción los asalariados, 20%. En cualquier caso, en Colombia se percibieron 454 mil menores

de edad en calidad de ocupados no remunerados,

volumen de población comparable al de la ciudad de Villavicencio

(utilizados posiblemente para aumentar la “productividad” familiar presente

pero con el riesgo de comprometer la futura de los propios menores). Por su

parte los remunerados se dividieron entre 291 mil asalariados y 273

“independientes”.

Gráfico 4

Estructura de la población trabajadora,

infantil y adolecente, según posición ocupacional, IV trimestre 2015

Fuente:

DANE - (ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil

De

conformidad con los resultados agregados, la mayor parte de la población

infantil y juvenil que participó en el último trimestre de 2015 en el mercado

laboral en calidad de ocupados lo hizo principalmente “porque le gusta tener su

propio dinero” (38,6%) y porque “debe participar en la actividad económica de

la familia” (34,1%). Otras razones de peso significativo las conformaron el

aspecto cultural “porque el trabajo lo forma, lo hace honrado y lo aleja de los

vicios” (12,4%), y el económico “porque debe ayudar con los gastos de la casa y

ayudar a costearse el estudio” (10,9%). Sin embargo, cuando se desagregan los

datos según cabecera y centros poblados se advierten dos estructuras diferentes

en cuanto a la razón de participación en el mercado laboral. En el caso de cabeceras alrededor de la mitad entre infantes

y adolecentes lo hace porque “le gusta tener su propio dinero”, 8,3%; mientras

que un 26% lo hace porque “debe participar en la actividad económica de la

familia”, 26,3%. Por su parte, las principales razones de concurso de infantes

y adolecentes en “centros poblados y población rural dispersa” fueron la

obligatoriedad de participar en las

actividades económicas de la familia 43,2%, seguidos por que les gusta tener su propio dinero (27,4%).

Gráfico 5

Estructura de la población trabajadora,

infantil y adolecente, según razón de trabajo, IV trimestre de 2015

Fuente: DANE -

(ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil

4.

Tasa de asistencia escolar de los

menores trabajadores

Por

último, los datos del último trimestre de 2015 muestran un gran porcentaje de

inasistencia escolar entre los infantes y adolecentes que participan en el

mercado laboral. Así, en el ámbito nacional de cada 100 menores que asistieron

al mercado laboral solo lo hicieron el 67,2% en el proceso escolar, esto es, dentro

de la población infantil y juvenil que labora uno de cada tres trabajadores no

evidenciaron asistencia escolar (32,8%). Cuando se examinan los datos según

dominio de estudio, se advirtió una mayor participación de asistencia laboral

entre “trabajadores” en las cabeceras, 70,6%, mientras que en el dominio

“centros poblados y rural disperso” apenas lo hizo un 63,3%.

Gráfico 6

Tasa de asistencia escolar de la

población trabajadora infantil y adolecente, según asistencia escolar, IV

trimestre de 2015

Fuente: DANE -

(ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil

De

todo lo anterior, “la pregunta del millón de dólares” se reduce a preguntar

cómo sería posible reducir la participación de menores de edad en el mercado

laboral. Dicha reducción es un objetivo prioritario

toda vez que ésta merma la adquisición de capital humano, y en dicho sentido es

muy importante cualquier cosa que se pueda hacer para ayudar a reducirla de

forma efectiva. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si gran parte de este

problema es un síntoma, i.e., el

resultado o un “epifenómeno” de otro problema, tal como la pobreza extrema de

algunos hogares, la solución va más allá de planteamientos ligeros, como

ajustar la legislación e incrementar el grado de enforcement, en tal sentido debe ir acompañada de medidas

complementarias. Así las cosas, la solución se debe plantear dentro de un marco

de largo plazo con el concurso de todos los miembros de la sociedad, con

preferencia de las fuerzas vivas, para que se planteen y se ejecuten las

acciones a que haya lugar que reduzcan el trabajo infantil y adolecente como

síntoma.

Aunque

se considere que una gran proporción del trabajo infantil y juvenil pueda ser

reducida en el sentido de atender ciertas causas, como un insuficiente nivel de

ingresos, existen otras causas que deben ser objeto de medidas más complejas e

integrales tales como las razones culturales. En dicho sentido, la evaluación

rigurosa de este tipo de causas es central para atacar este fenómeno toda vez

que es más difícil de remover; en particular, es importante examinar con

detenimiento la causa relacionada con el gusto por “la tenencia de su propio

dinero” por parte de los menores y evaluar el grado de orientación o educación

que los menores trabajadores están adquiriendo por parte de sus tutores así

como las actividades que el Estado está realizando para que esta franja

poblacional permanezca en la escuela, por ejemplo, evaluar que está haciendo la

enseñanza oficial para motivar a los alumnos a la permanencia escolar, o que

está “haciendo” para disuadirlos de la enseñanza formal.

%207.06.08%E2%80%AF.png)